من التضامن إلى الاستراتيجية: صعود وتمويل المجتمعات المحلية في إعادة إعمار سوريا

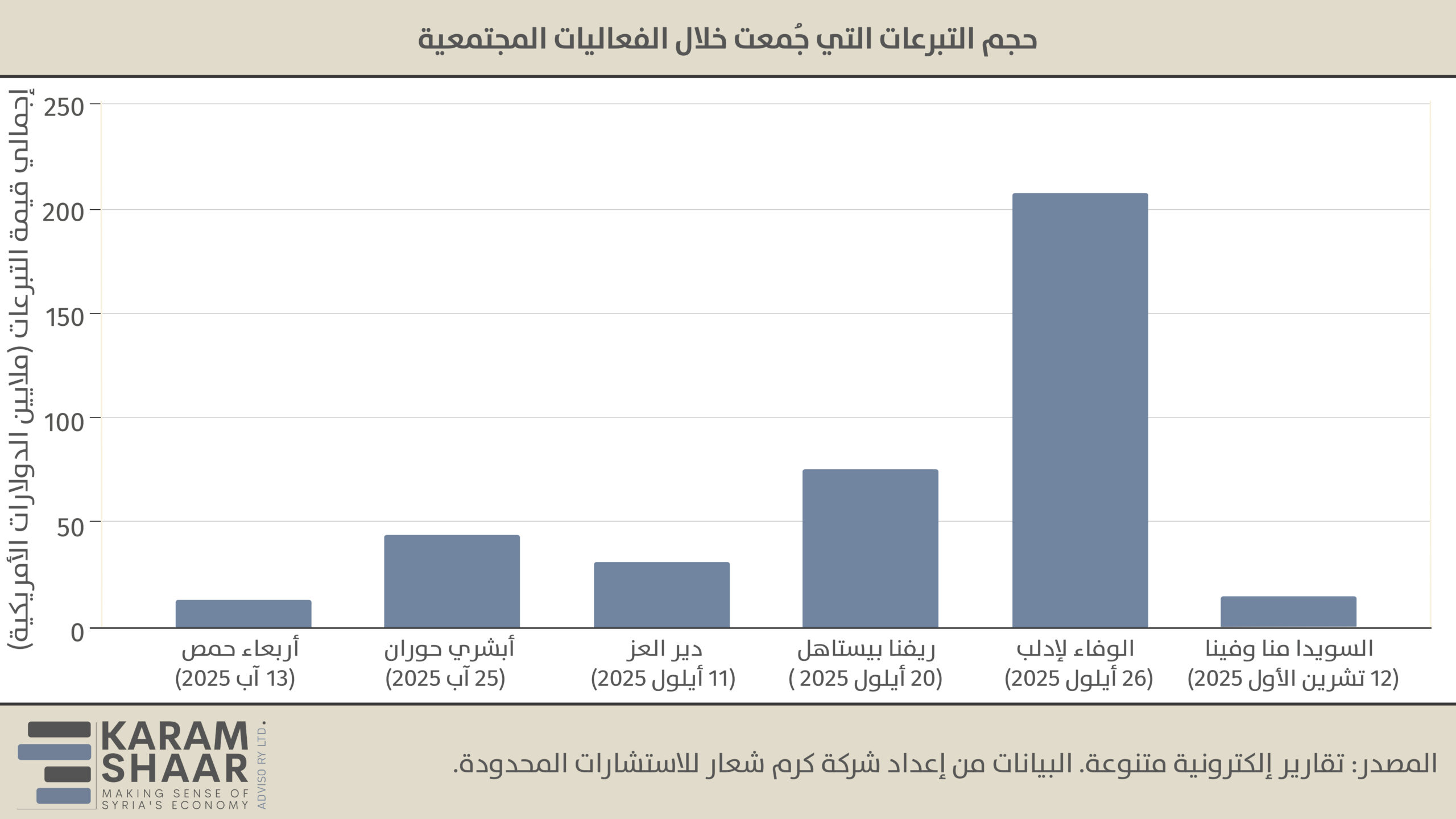

شهدت سوريا في عام 2025 موجة من حملات التبرع المجتمعي واسعة النطاق، حملت أسماء رمزية محلية مثل “أربعاء حمص“، و”أبشري حوران” (في درعا)، و”دير العز” (في دير الزور)، و”ريفنا بيستاهل” (في ريف دمشق)، و”الوفاء لإدلب“، و”السويداء منّا وفينا“. وتفرعت عنها مبادرات أصغر في مناطق عدة، لم تقتصر على البعد الخيري فحسب، بل شكّلت محطات في إعادة بناء النسيج الاجتماعي والمساهمة في الإعمار عبر سد الفجوات التي خلّفتها سنوات الحرب. كما أظهرت قدرة السوريين—في الداخل والخارج—على التعبئة الجماعية السريعة وجمع عشرات ملايين الدولارات لدعم التعافي المحلي.

لكن وراء هذا المشهد الاحتفالي تكمن صورة أكثر تعقيداً. فجزء كبير من الأموال المعلنة ليس جديداً، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة والأثر الفعلي. ويرى بعض رجال الأعمال السابقين المقربين من السلطة في هذه الحملات وسيلة لاستعادة النفوذ، بينما تبقى أسئلة جوهرية معلقة حول مصادر التمويل وآليات الإشراف والتوجيه الاستراتيجي.

الحملات المجتمعية: من “أربعاء حمص” إلى “السويداء منّا وفينا”

بين آب وأيلول 2025، اجتاحت ست حملات رئيسية المحافظات السورية، حملت رمزية محلية وأهدافاً طموحة. يوضح الجدول أدناه توقيت تنفيذها، وحجم التمويل، والقطاعات المستهدفة.

تُظهر متابعتنا أن التعليم تصدّر أولويات التمويل، عبر إعادة تأهيل وبناء مئات المدارس في درعا وريف دمشق ودير الزور وإدلب والسويداء، تلاه القطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية. وامتد التمويل إلى البنية التحتية والخدمات العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، وصولاً إلى الإسكان عبر ترميم أو إعادة بناء عشرات آلاف المنازل.

أفرغت سنوات الحرب خزينة الدولة مع تراجع المساعدات الدولية، وبقيت مئات المناطق السورية في حاجة ماسة إلى الإعمار والخدمات الأساسية. فقد دُمّر نحو ثلث المساكن في البلاد، وتضرر أكثر من نصف البنى التحتية الأساسية—بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم—ما ترك ملايين بلا مأوى كافٍ أو خدمات ضرورية. ومع تقدير الخسائر المادية بنحو 123 مليار دولار، يفوق حجم الحاجة القدرة المشتركة للدولة والمانحين والمجتمعات المحلية، بينما يشعر السوريون على نحو متزايد بأن عليهم الاعتماد على إمكاناتهم المحدودة لإعادة البناء.

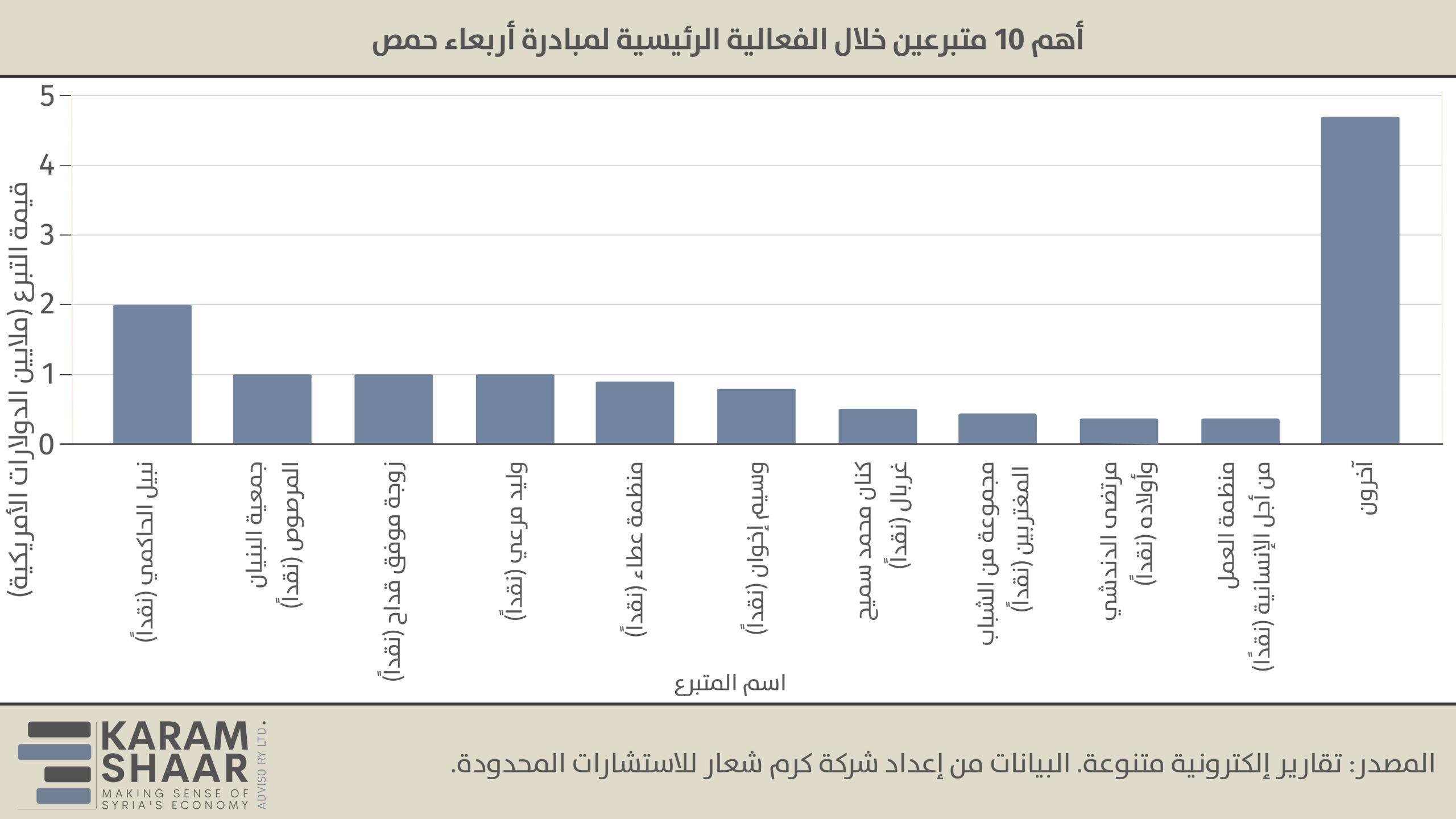

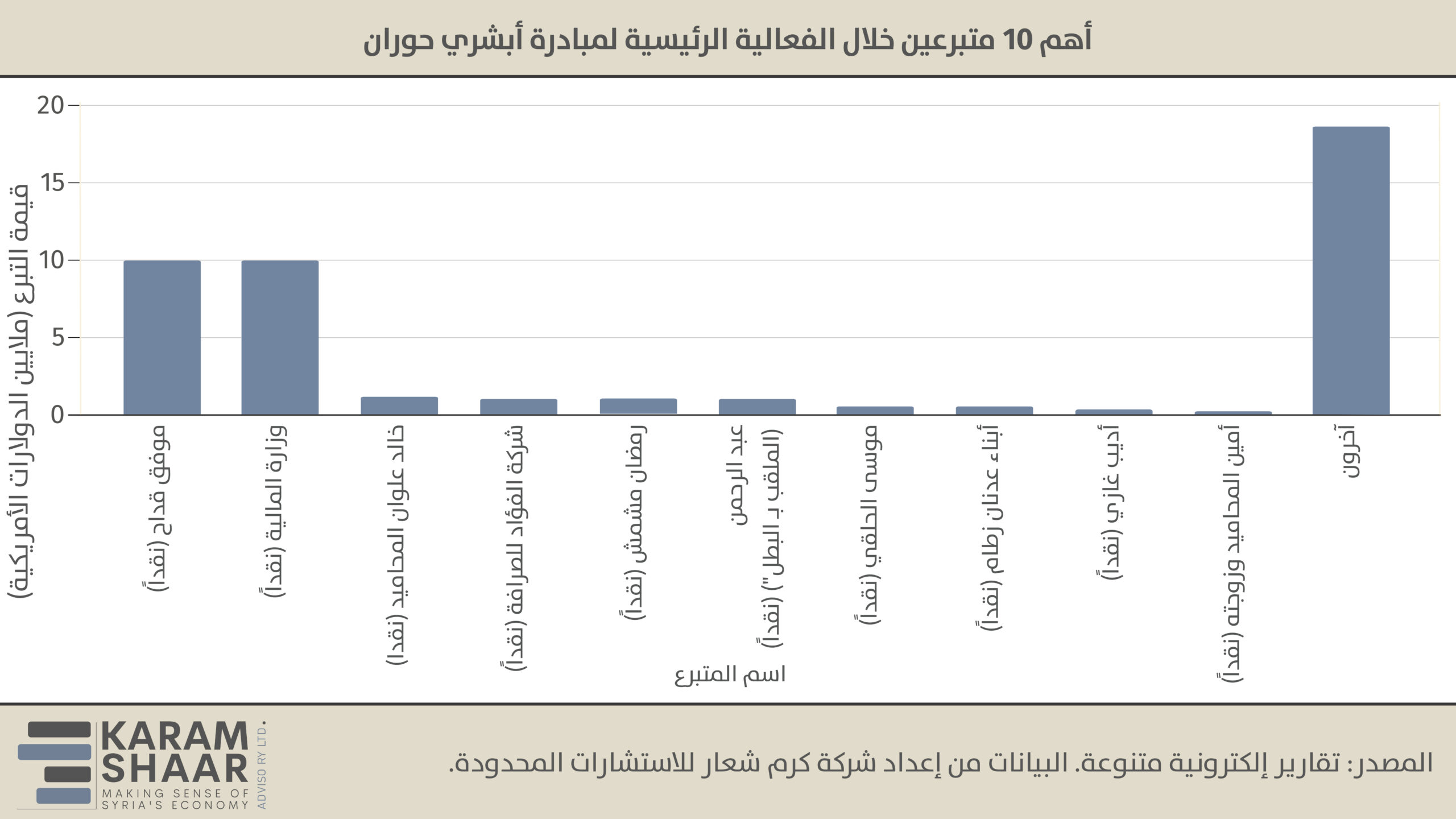

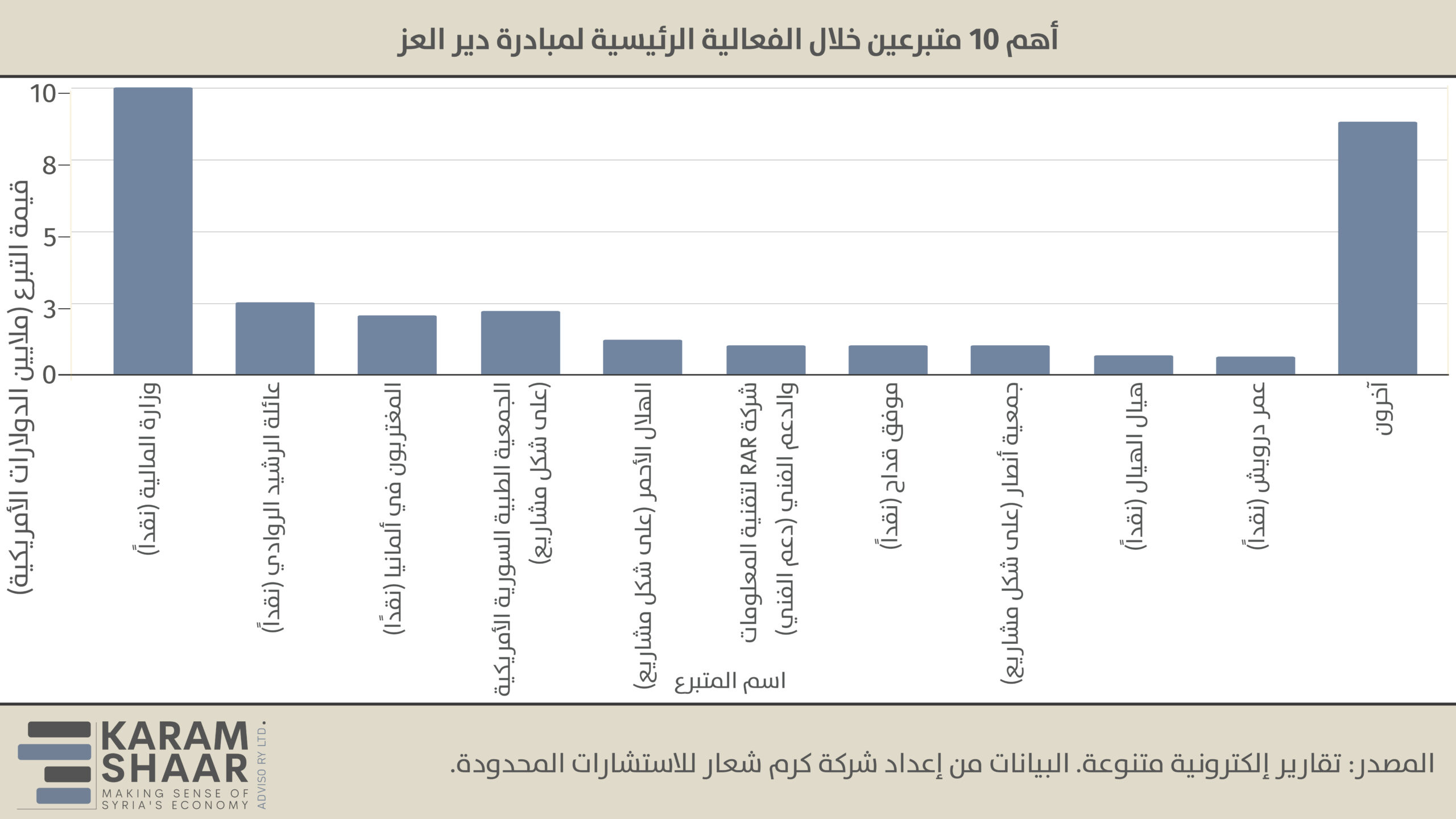

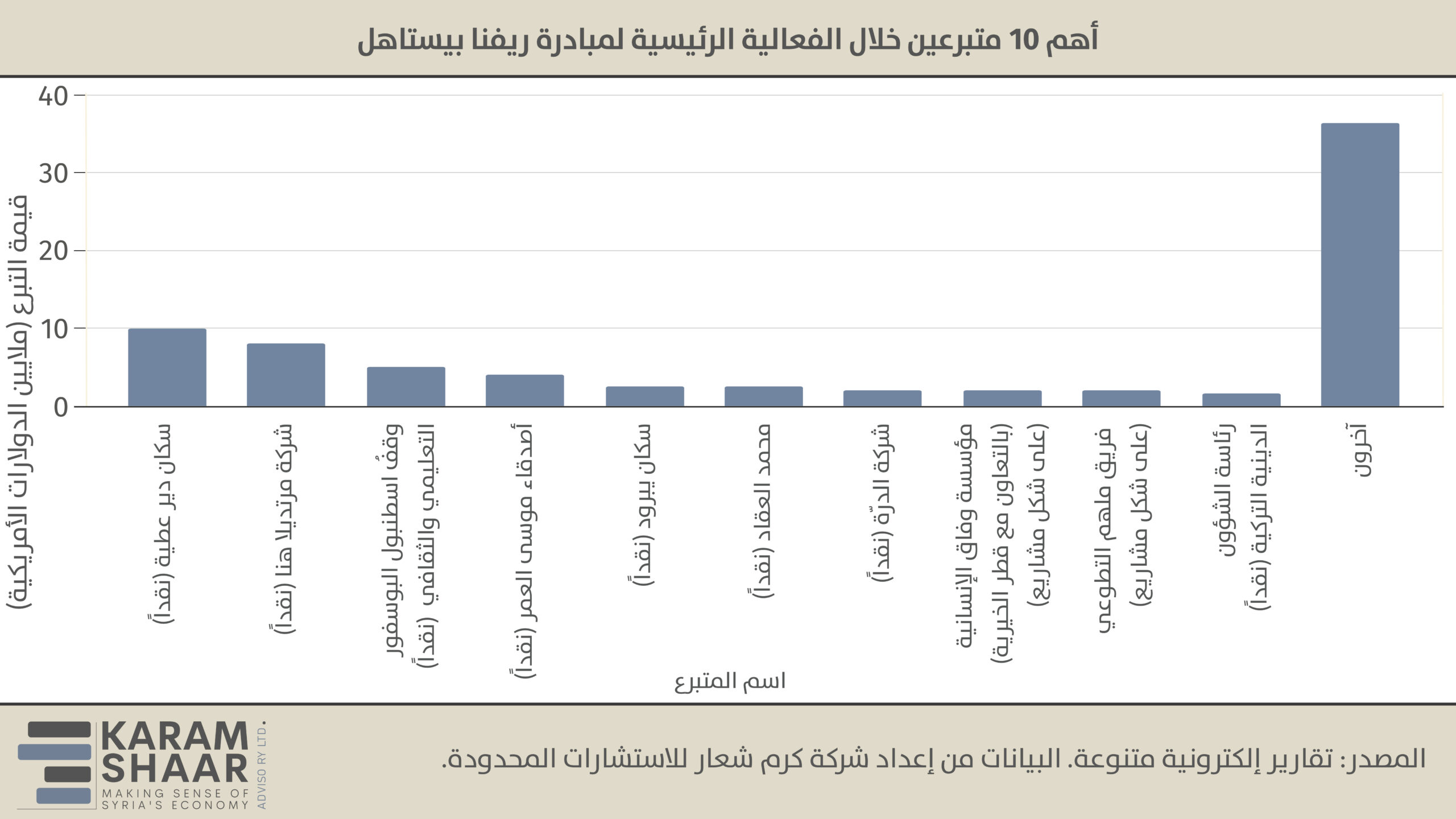

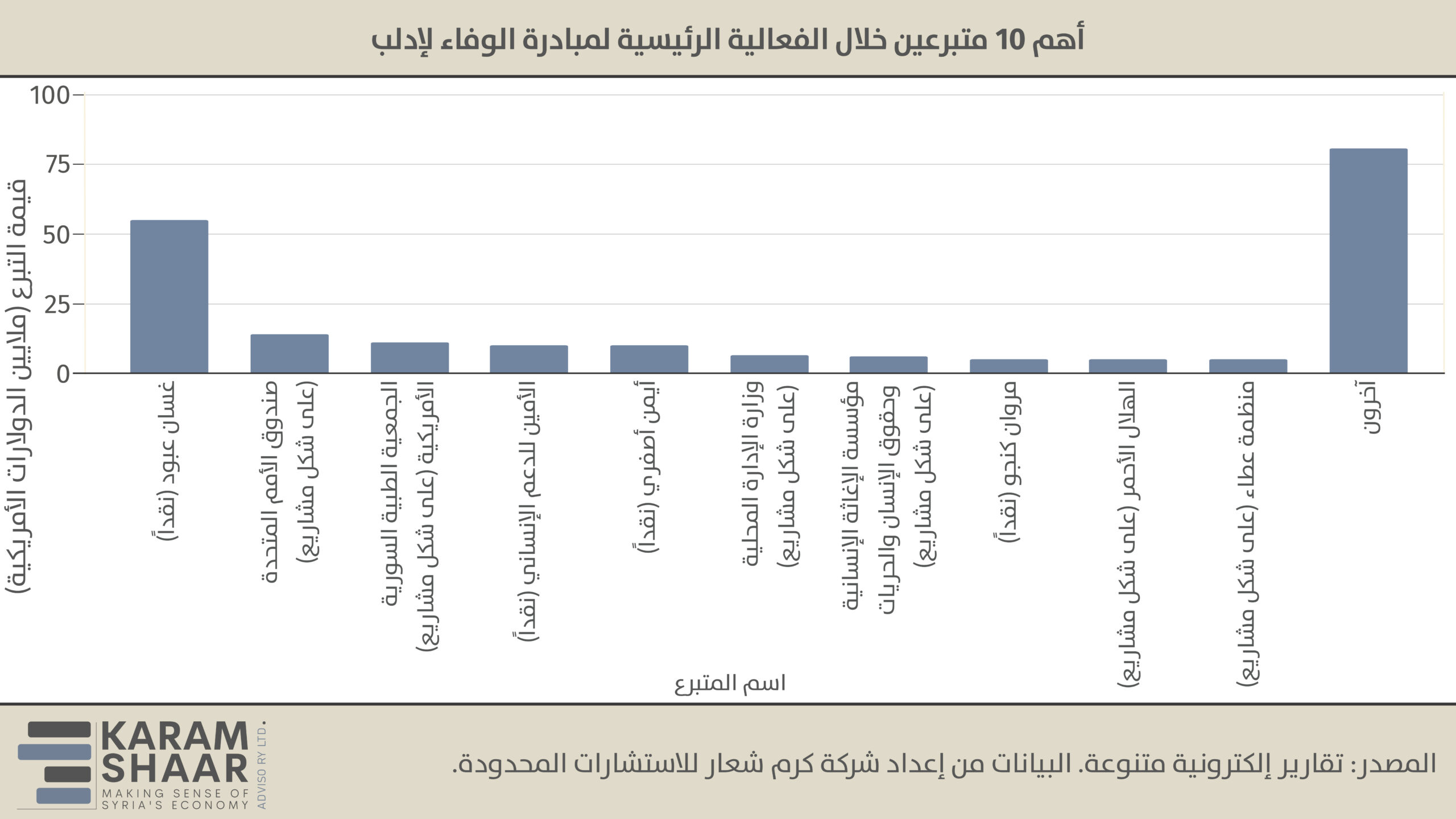

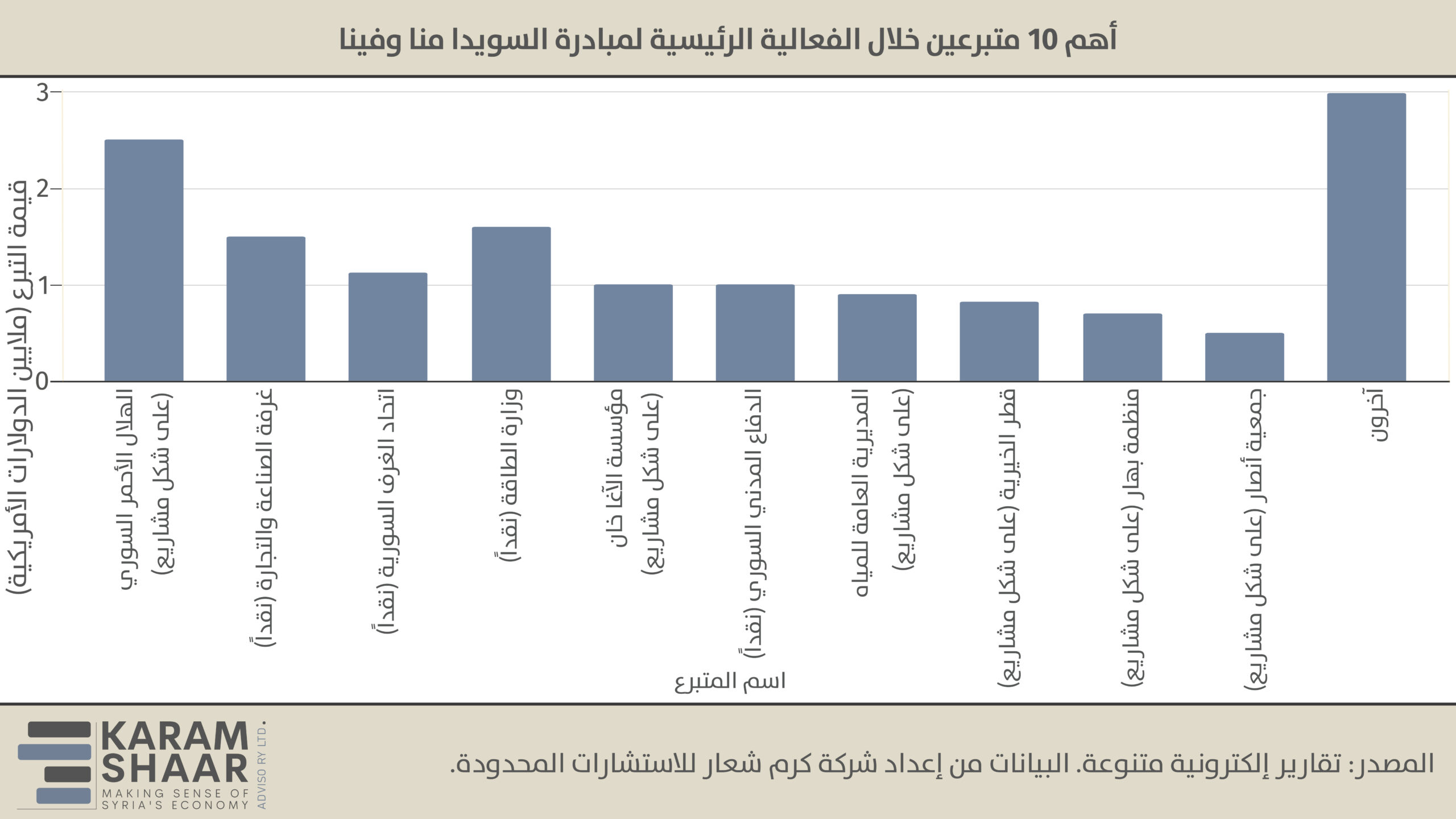

هكذا نشأت ثقافة التضامن المجتمعي، مدعومة بشبكات من رجال الأعمال المحليين والمغتربين الذين يمتلكون السيولة والرغبة في الاستثمار الاجتماعي في مناطقهم الأصلية. ويُلاحظ أن كبار المتبرعين في كل حملة هم إما رجال أعمال أفراد أو مجموعات من المغتربين السوريين.

الاعتبارات الاقتصادية السياسية

رغم أن هذه الحملات تبدو ناجحة على الورق وتمكّنت من جمع ملايين الدولارات، فإن التعمق في التفاصيل يكشف عناصر مقلقة.

أبرز هذه المخاوف أن جزءاً من الأموال المعلنة ليس جديداً، بل موارد سبق تخصيصها لمشاريع محددة أو صُرفت فعلاً على مبادرات قائمة. ويخلق ذلك مشكلات عدة. فقد صرّح مصدر في أحد صناديق التمويل المؤسسية العاملة في سوريا لـشركة “كرم شعار للاستشارات” بأن المبالغ الكبيرة المعلنة في الحملات—مثل حملة إدلب—قد تُحدث انطباعاً زائفاً بالوفرة يثني المانحين الدوليين عن تقديم دعم جديد، رغم أن الأموال نفسها ليست إضافية. على سبيل المثال، يُعتقد أن تعهد وزارة المالية بتقديم 10 ملايين دولار لحملة “أبشري حوران” مأخوذ من مخصصات موازنة 2025 لمحافظة درعا، ما يعني أنه لم يُحرّك أي تمويل إضافي.

وبالمثل، أعلنت منظمات غير حكومية عدة عن “تبرعات” على شكل مشاريع (كما في الرسوم البيانية أعلاه)، بعضها في الواقع أموال مبرمجة مسبقاً ضمن خططها، وفق المصدر ذاته. وأوضح المصدر أن “جميع المنظمات التي تتعهد بتقديم تبرعات بملايين الدولارات، قد أعلنت عن أموال نُفذت أو قيد التنفيذ”وأضاف المصدر نفسه أن عددًا من المانحين عبّروا عن قلقهم من أن بعض المنظمات خصصت أموالًا سبق ربطها بمشاريع إغاثية قائمة، وغالبًا من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المانحة. وأشارت إحدى الحكومات المانحة إلى أنها ستراجع هذه الحملات لتتبّع كيفية إطلاق تلك التعهدات، ملاحظةً أن تنفيذها قد يواجه صعوبات بحسب الشروط والأحكام الناظمة للتمويل.

وترتبط هذه المشكلة مباشرةً بغياب الوضوح حول تسلسل المسؤوليات. فبينما تُدرج هذه المبادرات رسمياً ضمن مظلة “مبادرات التنمية المحلية المجتمعية” بإشراف المحافظات ووزارة الإدارة المحلية، لا يزال من غير الواضح كيف تُدار الأموال فعلياً وتحت أي إطار قانوني أو مالي. وإذا كانت الحملات تعتمد أساساً على تعهدات رمزية أو مُعادة التدوير، فهل سينفذ المنظمون المشاريع الموعودة فعلاً، أم أنها مجرد حملات علاقات عامة؟

في غياب إدارة واضحة وتقارير معلنة، يتلاشى الفارق بين الإعمار الحقيقي والسخاء الاستعراضي.

كما تبقى عمليات الشفافية والمساءلة والاستدامة غامضة. فلم يُعلن عن آليات تدقيق أو رقابة عامة أو متابعة موثوقة لهذه الحملات. ومن دون تقارير مالية علنية، ستتآكل الثقة بسرعة، وقد تُستخدم التبرعات لأغراض سياسية أو لمصالح ضيقة.

خطر آخر يتمثل في توظيف التبرعات كرأسمال سياسي. فبالنسبة إلى العديد من رجال الأعمال والمتبرعين الكبار، شكلت المشاركة في هذه الحملات المعلنة فرصة لإظهار الولاء للسلطات الجديدة وتحسين صورتهم العامة. أصبحت مظاهر الكرم نوعاً من “التأمين السياسي” لشراء الشرعية أو النفوذ أو امتيازات مستقبلية، ما يحوّل التضامن المجتمعي إلى ممارسة تبادلية أكثر من كونه شراكة اجتماعية حقيقية. فعلى سبيل المثال، أعلن منتجع “يعفور” المملوك لعائلة حمشو—التي يرأسها محمد حمشو الخاضع للعقوبات والمقرّب من نظام الأسد—تبرعاً بقيمة 1.1 مليون دولار خلال حملة “ريفنا بيستاهل”، وهو تبرع فُسّر على نطاق واسع كمحاولة لغسل السمعة. وبالمثل، قدّم فرحان المرسومي، أحد المقرّبين من النظام السابق وحليف إيران في دير الزور، تبرعاً بقيمة 200 ألف دولار في حملة “دير العز”.

وكان أبناء محمد حمشو قد تعهدوا مسبقاً بمليون دولار خلال إطلاق “صندوق التنمية السوري” في دمشق. وفي الحدث ذاته، قدّمت عائلة الخياط—التي تملك شركة “UCC Holding” والتي وقّعت عقداً بقيمة 7 مليارات دولار مع الحكومة—تعهدها بتبرع قيمته 25 مليون دولار.

وعلى الصعيد الفني، تبرز تساؤلات حول كيفية وصول التعهدات الخارجية—مثل 55 مليون دولار التي تعهد بها غسان عبود لإدلب—فعلياً إلى سوريا، وبأي آلية وإطار زمني، في ظل العزلة المالية والمصرفية التي تعيشها البلاد.

الطريق إلى الأمام

يمثل صعود التمويل المجتمعي في سوريا ظاهرة جديرة بالاهتمام، تذكّر بأن التضامن المحلي يمكن أن يصبح دافعاً حقيقياً للتعافي الاقتصادي في ظل شح الموارد العامة. لكن لضمان استدامة هذا الزخم، تحتاج هذه المبادرات إلى دعم منظم يعزّز شفافيتها وحوكمتها. وعلى المانحين الدوليين، القلقين بحق من هذه الحملات، أن ينخرطوا في تطويرها لتتحول إلى آليات مجتمعية خاضعة للمساءلة. فبعد أكثر من عقد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، فإن تمكين السوريين من قيادة عملية تعافيهم بأنفسهم يمكن أن يسهم في استعادة الثقة الاجتماعية وتعزيز الفعل الجماعي دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الدعم الدولي، بل إعادة توجيهه للعمل مع السوريين لا بدلاً عنهم.

يتطلب ذلك تحوّلاً في النهج: من الإغاثة الطارئة إلى بناء المؤسسات. فبدلاً من التركيز على الإنفاق وحده، يمكن للشركاء المساعدة في تصميم أطر تنظّم معايير الشفافية والتدقيق والمشاورات المجتمعية في الحملات كافة. كما يمكن دعم الهيئات الرقابية المحلية وتدريب الكوادر البلدية وتطوير منصات بيانات مشتركة لتكوين قاعدة ثقة متماسكة، تجعل كل حملة جزءاً من جهد وطني منسّق لا مجرد مبادرة معزولة.

وبقدر الأهمية نفسها، ينبغي ربط الحملات المجتمعية بعمليات التخطيط البلدية والوطنية على نحو أكثر مهنية. فالمساعدة الفنية في تصميم المشاريع ومتابعتها وتنفيذ المناقصات يمكن أن تضمن توجيه التمويل نحو أولويات محلية فعلية لا نحو مشاريع رمزية أو مصلحية. فالاستثمار المدروس في هذه الآليات التنسيقية كفيل بتحويل التضامن العفوي إلى نموذج إعمار أكثر استدامة.

وأخيراً، فإن دعم الوسطاء المحليين—من جامعات وغرف تجارة ومنظمات مجتمع مدني—قد يرسّخ التمويل المجتمعي ضمن منظومة أوسع للمساءلة وبناء القدرات. ومن شأن هذا الانخراط المحدود وغير المعلن أن يمكّن السوريين من إدارة تعافيهم بأنفسهم، ويُنسّق سخاءهم الشعبي مع أهداف الإعمار والاستقرار على المدى الطويل.