اقتصاد سوريا بعد عام على سقوط الأسد: الجيد، والسيئ، والقبيح

كرم شعار

تتسم الانتقالات السياسية في مرحلة ما بعد الصراع بقدر كبير من الفوضى، وسنة واحدة ليست كافية لفهم الصورة الكاملة. ومع ذلك، رغم أن المسار النهائي للاقتصاد السوري لا يزال غير واضح، إلا أن اتجاه المسار بدأ يتضح تدريجياً.

الجيد

على خلاف كثير من التوقعات المتشائمة، كتقديرات البنك الدولي للنمو التي بنسبة 1%، تبدو مفرطة في التشاؤم إلى حد بعيد. أرى أن الاقتصاد السوري يسير في مسار تعافٍ قوي فيما يظل السؤال الأساسي متعلقًا بوتيرة هذا التعافي فقط.

صحيح أن سوء الحوكمة، وهشاشة الوضع الأمني، واستمرار حالة التفكك وضعف الالتزام بالأطر التنظيمية تمثل عوامل ضغط حقيقية، إلا أنها تُقابَل بمجموعة من العوامل الإيجابية المؤثرة. في مقدمة هذه العوامل عودة أكثر من 1.2 مليون لاجئ، إلى جانب عدد غير معلوم من العائدين غير المسجَّلين كلاجئين، وأنا من بينهم. وحدها هذه العودة تمثل ما يزيد على 5% من عدد السكان قبل الانهيار: أفراد يستهلكون، ويبحثون عن السكن، ويبدؤون، وإن بخطوات حذرة في كثير من الأحيان، بالتحرك نحو الاستثمار.

قد يُجادل البعض بأن ذلك يعزز النمو الاسمي للناتج الاجمالي دون أن ينعكس بالضرورة تحسنًا فعلياً في مستوى الرفاه عند قياسه على أساس نصيب الفرد. غير أن هذا الاستنتاج غير دقيق. إذ يُدفَع مسار التعافي أيضًا بعوامل أخرى، من بينها إزالة العوائق أمام التجارة الدولية والتجارة الداخلية بين الشمال الغربي والمناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة نظام الأسد، ومذكرات التفاهم التي يُتوقع أن تجلب مليارات الدولارات رغم تشكيك الكثيرين بها، وعودة الدعم والانخراط الدولي المدعوم باختراقات دبلوماسية لافتة. فعلى سبيل المثال، يعادل مجرد مبادرة دعم واحد من قطر لإمدادات الغاز في سوريا ما يقارب ثلث إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا طوال عام 2024، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA).

أسهمت جهود الحكومة في الانفتاح والتواصل الخارجي في استقطاب اهتمام عالمي واسع. وعُقدت منتديات استثمارية أفضت إلى توقيع عشرات مذكرات التفاهم، والتي من المفترض أن تدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة عند ترجمتها إلى مشاريع حقيقية. وفي تتبعنا لجميع مذكرات التفاهم في أعداد مختلفة من سوريا بالأرقام (المقال 1، المقال 2، المقال 3)، تبين أن نحو 67.5% من الشركات الموقعة تُصنَّف كشركات منخفضة المخاطر —شركات راسخة، مسجلة قانونيًا، ولديها تاريخ في تنفيذ مشاريع ناجحة— والأهم أنها غالبًا ما تحظى بدعم حكومي لا سيما من السعودية وقطر. وبافتراض أن 20% فقط من مذكرات التفاهم المُعلنة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 25.9 مليار دولار، ستتحول إلى استثمارات فعلية خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن ذلك يعني استثمارات بقيمة 5.2 مليارات دولار. ما يعادل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لسوريا، البالغ 20 مليار دولار، وذلك حتى قبل احتساب آثار المضاعف النقدي على الاقتصاد.

أظهرت الحكومة كذلك قدرة لافتة على اتخاذ قرارات حوكمية سريعة في ظل ظروف بالغة الصعوبة. حيث لم تكن قرارات توحيد التعرفات الجمركية بين مناطق كانت خاضعة لسلطات مختلفة سابقًا، والتوحيد المتأخر لأسعار الصرف (انظر مقالنا حول سعر الصرف)، مجرد تعديلات إدارية، بل تحولات جوهرية في السياسات. وقد كانت آثار الثقة الناتجة عن تلك القرارات ملموسة، فتراجعت الأسعار خلال جزء كبير من فترة ما بعد الانتقال. وحتى مع عودة التضخم خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، بقيت الزيادات السعرية أقل حدة بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

السيئ

من غير المستغرب، ولا يقتصر على الحالة السورية أن تتعثر بعض مذكرات التفاهم قبل أن تتحول إلى مشاريع فعلية. فبحكم طبيعتها، تُعد مذكرات التفاهم تعبيرًا عن نوايا لا التزامات ملزمة، وكثير منها يتبدد عند اصطدام دراسات الجدوى بهياكل التمويل، إضافة لتعقيدات الواقع السياسي.

المشكلة ليست في أن بعض المشاريع لن يرَ النور، بل في أن عددًا منها لم يكن ذا مصداقية منذ البداية. ويُعد مشروع مترو دمشق الممول سعودياً، الذي يُشار إليه كثيرًا كأحد أبرز المشاريع المستقبلية، مثالًا واضحًا على ذلك. فحتى بافتراض أن أعمال الحفر لن تصطدم مباشرة بالطبقات الأثرية الكثيفة لأقدم مدينة مأهولة باستمرار في العالم، تبقى الجدوى الاقتصادية للمشروع غير مقنعة. إذ أن أي نموذج قابل لاسترداد التكاليف، فضلًا عن تحقيق الربحية، يتطلب مستوى من الطلب غير المتوافر أصلًا.

أكثر إثارة للقلق من المشاريع غير الواقعية هي آلية ترشيح مذكرات التفاهم وتقييمها والموافقة عليها. إذ يبدو النهج الحالي ارتجالياً وغير شفاف، مع غياب واضح لأي دلائل على وجود آليات موحّدة لفحص الجدوى أو إجراءات اختيار تنافسية. وقد غذّى ذلك بطبيعة الحال، المخاوف المتعلقة بالمحسوبية وتفضيل الوصول، لا سيما في الحالات البارزة مثل أكبر مذكرة تفاهم أُعلن عنها حتى الآن، والتي تتعلق بشركة UCC Holding. وحتى في حال عدم وجود أي مخالفات فعلية في نهاية المطاف، فإن غياب المعايير الواضحة والوثائق المتاحة للعامة يخلق مخاطر سمعة لا تستطيع سوريا تحمّلها في هذه المرحلة من الانفتاح الدولي.

يعكس هذا الافتقار إلى الانضباط على مستوى المشاريع غيابًا أوسع لخارطة طريق متماسكة لإعادة الإعمار. فما هي أولويات الحكومة تحديداً؟ وكيف سيجري ترتيبها زمنيًا؟ وبأي وسائل سيجري تمويلها؟

صحيح أن مشاريع البنية التحتية التجارية الكبرى قادرة على رفع أرقام النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، لكنها ليست بالضرورة ما يحتاجه السوريون أكثر من غيره، وغالبًا ما تتركز فوائدها لدى قلة محدودة. وفي المقابل، لا يزال من غير الواضح كيف تعتزم السلطات تمويل البنية التحتية الأساسية غير التجارية، مثل الأشغال العامة والخدمات الأساسية، التي تحقق عوائد عامة واجتماعية مرتفعة، لكنها لا تدر أرباحًا تُذكر، وذلك في وقت تطرح فيه خطط لتخفيضات ضريبية نُرجح أن تحدّ من إيرادات الدولة. وهذه بالضبط هي الاستثمارات التي ييُرجَّح أن يعزف عنها رجال الأعمال الدوليون الذين تسعى الحكومة إلى استقطابهم، ما لم تتضح بصورة جلية مسألة: من يمول ماذا، وبأي أدوات، وعلى أي أساس. ونتيجة لذلك، تبدو عملية إعادة الإعمار آخذة في الانحراف نحو ما يمكن تسويقه للمستثمرين، لا نحو ما هو ضروري فعليًا.

قد يكون غياب الرؤية في تحديد المبادرات و القطاعات ذات الأولوية أمراً مفهومًا في ظل الإرث الثقيل الذي خلّفه نظام الأسد. غير أن الإشكال الحقيقي هو تراجع الوضوح على المستوى الاستراتيجي. ففي الفترة التي أعقبت سقوط بشار الأسد مباشرة، كان الاتجاه الاقتصادي العام، اتفقت معه أم لا، أكثر وضوحًا. إذ تحدثت حكومة تسيير الأعمال آنذاك بوضوح وبشكل مستمر عن الخصخصة، وتحرير التجارة، وتقليص دور الدولة في قطاعات واسعة. وكانت لهذه الإشارات أهميتها، إذ منحت المستثمرين صورة أوضح للمسار الاقتصادي، ومكّنت الأسواق من تكوين توقعات. إلا أن الحكومة الانتقالية، التي تسلمت مهامها في نيسان 2025، ساهمت في تشويش الصورة.

باتت التصريحات العامة حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، ولا سيما الخصخصة والدعم، متناقضة، ليس فقط بين الوزارات المختلفة، بل أحيانًا داخل المؤسسة الواحدة. ففي حين أشار بعض المسؤولين إلى الالتزام بإصلاحات قائمة على آليات السوق، واصلت الحكومة عمليًا الإبقاء على السيطرة الحكومية عبر التدخل في شؤون القطاع الخاص، ومراقبة الأسعار، أو تقييد التجارة.

القبيح

يعد التسارع في تركّز الصلاحيات داخل مؤسسة الرئاسة أحد أكثر التطورات إثارة للقلق في سوريا ما بعد الأسد، وذلك رغم التحسن الملحوظ في مرونة صنع السياسات الاقتصادية. فقد كرس الإعلان الدستوري سلطات واسعة في يد السلطة التنفيذية، في حين بقي غامضًا بشكل لافت أدوار كلٍّ من السلطتين التشريعية والقضائية وآليات الرقابة والتوازن بينهما. ورغم الطابع المؤقت المعلن لهذا الإعلان، لا تبدو هناك أي خارطة طريق واضحة نحو الانتقال إلى إطار دستوري دائم، لا سيما في ظل التأخير المستمر في تشكيل البرلمان. في الوقت الذي باتت فيه المراسيم الرئاسية تغطي عمليًا مختلف مناحي الحياة العامة، بدءًا من التشريعات الأساسية وتعديلاتها، وصولًا إلى التعيينات العليا في مختلف مفاصل الدولة.

يتعزز هذا التمركز للسلطة أكثر من خلال البنية المؤسسية نفسها. فالهياكل الرئيسية المعنية بإدارة ملفي إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مثل الصندوق السيادي السوري، وصندوق التنمية السوري، وهيئة الاستثمار السورية المعاد هيكلتها، والتي تُدار جميعها عبر مجلس معيَّن بمرسوم رئاسي، و ترفع تقاريرها إلى المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، وهو هيئة أُنشئت ويترأسها رئيس الجمهورية. وعمليًا، جرى حصر صنع القرار الاقتصادي الاستراتيجي داخل دائرة تنفيذية ضيقة، مع غياب شبه كامل للرقابة المؤسسية. ونظرًا إلى أن كلفة إعادة الإعمار تُقدَّر بأكثر من 200 مليار دولار، فإن هذا المستوى من التركّز يرفع مخاطر عودة كسب المال عبر النفوذ واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

لا يمكن للمساءلة أن تقوم بدون شفافية، وهي مساحة تعاني فيها بعض المؤسسات قصورًا واضحًا. ويجسّد الصندوق السيادي السوري هذا الاشكال بوضوح. فعلى الرغم من أن مهامه الرسمية ومصادر تمويله محددة في مرسوم رئاسي، إلا أن الصندوق يتلقى أيضًا أصولًا صودرت من رجال أعمال وكيانات متهمة بتكوين ثروات بطرق غير مشروعة في ظل نظام الأسد. غير أن هذا الدور لا يستند إلى نص قانوني واضح، ما يجعل الأساس الذي تُنفَّذ بموجبه عمليات مصادرة الأصول غير محدد بدقة. وفي ظل هذا الغموض، تصبح المصادرة عرضة للاجتهاد والانتقائية، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامها كأداة للضغط أو الاستهداف السياسي. ويزيد من حدة هذا الغموض غياب أي استراتيجية معلنة لإعادة الإعمار أو لإدارة الأصول، وكيفية توظيف موارد الصندوق، فضلًا عن عدم تعيين رئيس الصندوق عبر عملية شفافة.

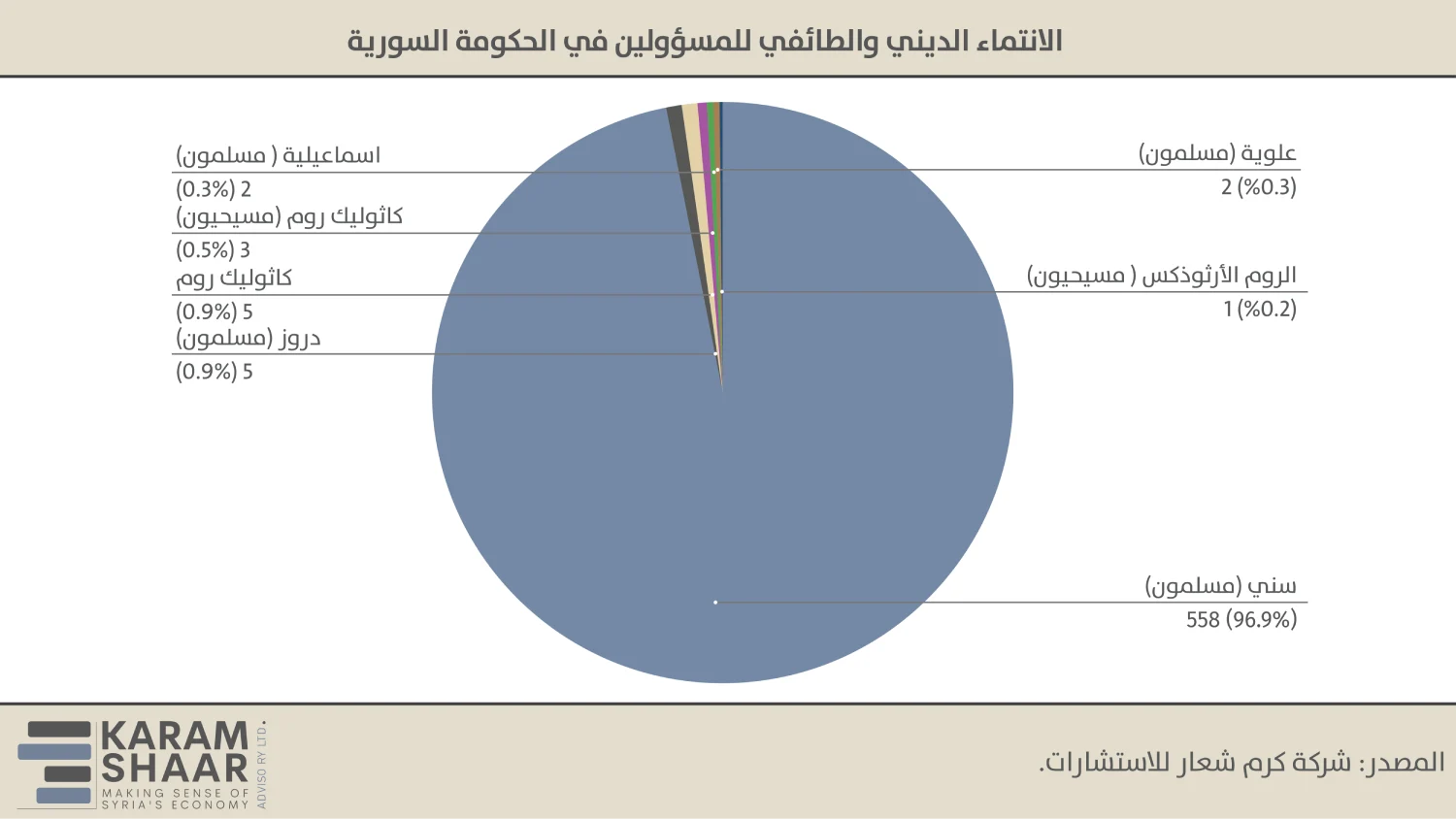

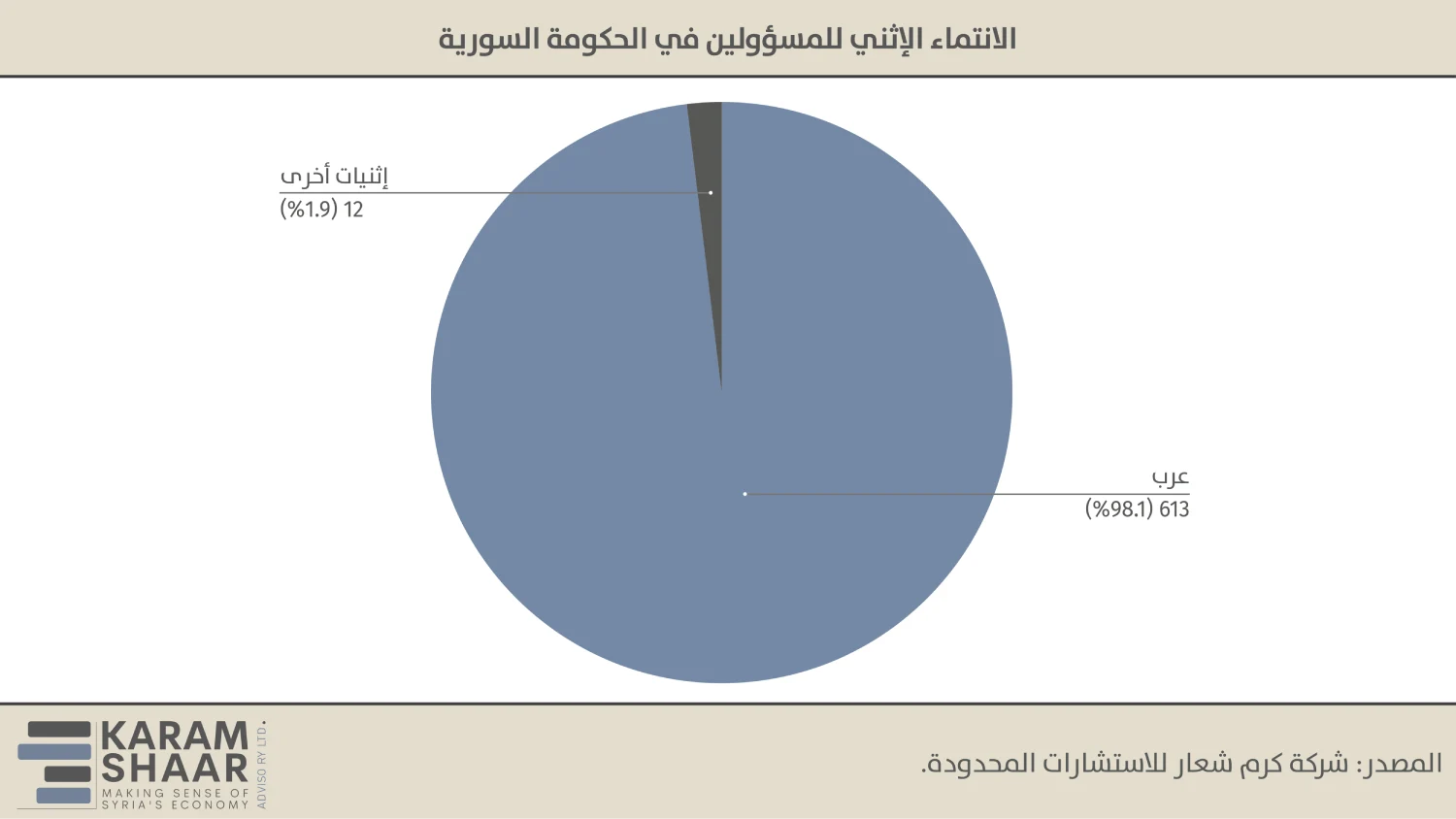

غير أن التطور الأكثر إثارة للقلق منذ سقوط نظام الأسد يتمثل في غياب الحوكمة التمثيلية. فمنذ تشكيل الحكومة الانتقالية في 30 آذار 2025، تتبعت شركتنا تعيين 626 مسؤولًا رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء، ونواب وزراء، ومستشارون وزاريون، ورؤساء مؤسسات عامة، ولجان تحقيق، والهيئة العليا للانتخابات، وقيادات غرف التجارة والصناعة. وقد أظهر هذا التتبع أن النخبة الحاكمة شديدة التجانس، إذ أن الغالبية الساحقة من المعينين هم من السنّة، العرب، الرجال.

لا يُعد التجانس في قمة الهرم بحد ذاته أمرًا غير مألوف، حتى في السياقات الديمقراطية. غير أن الأنظمة السياسية الفاعلة تعمد عادةً إلى تعويض ذلك في المستويات الأدنى من خلال التشاور، وخلق آليات مؤسسية منتظمة للتغذية العكسية، والتفاعل الجاد مع المجتمع المدني والتكنوقراط. وحتى الآن، ظل هذا التعويض محدودًا. وبدلًا من ذلك، تشير الإصلاحات المبكرة إلى نمط من اتخاذ القرارات السريعة من الأعلى إلى الأسفل، مع حد أدنى من التشاور وضعف في الوساطة المؤسسية. لا تقتصر أهمية ذلك على البعد الأخلاقي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى جودة السياسات والاعتبارات الأمنية حيث أن الفئات الأكثر تأثرًا بالسياسات الاقتصادية هي ذاتها الأقدر على تحديد الحلول القابلة للتطبيق. فالنساء، على سبيل المثال، يعدن فاعلات أساسيات في بيئات ما بعد النزاع، وبحكم تعرضهن لظروف اجتماعية واقتصادية أدنى، يكنّ غالبًا أقدر على تحديد القيود والمفاضلات التي قد يغفل عنها الرجال. وينطبق الأمر ذاته على العلويين، الذين يعانون من تمثيل محدود إلى حدٍّ كبير، وهم الذين يُعدّون، على الأقل، الأقدر على تحديد التدخلات الاقتصادية الملائمة لمناطقهم.

يهدد تهميش الفئات المجتمعية، وتغييب المدخلات التكنوقراطية، واستبعاد ممثلي القطاع الخاص، بتآكل شرعية المرحلة الانتقالية، وتعميق أوجه عدم المساواة الأفقية، والوقوع مجددًا في «فخ الصراع» الذي طالما هدد مسارات التعافي في الدول الخارجة من الحروب. ومن خلال تضييق دائرة المشاركة في صنع القرار، تخاطر سوريا بإدارة شؤونها استناداً إلى فهم ناقص لواقع اقتصادها ومجتمعها.

كلمة أخيرة

ترتبط آفاق سوريا ارتباطًا وثيقًا بأداء الدولة، لأن ضعف مؤسساتها أو إخفاقها في أداء وظائفها الأساسية قد يعيد إنتاج عوامل الصراع وعدم الاستقرار. ومع ما يُلاحظ عمومًا من قابلية لدى المسؤولين الحكوميين للمشورة، يصبح دعم مؤسسات الدولة أولوية ينبغي أن يتوافق عليها الداعمون للقيادة السياسية ومعارضوها على حدّ سواء. ويتضح ذلك بجلاء عند معاينة محدودية القدرات داخل المؤسسات العامة، وهو ما يسلّط الضوء في آنٍ واحد على حجم التحديات التي تواجه المسؤولين، وعلى الحاجة الملحّة إلى دعمهم بكل السبل الممكنة.